2019年度 後期

2019年度下期は、3回に渡って講習会を実施しました。以下に第1回目の講習内容について記載しています。2回目、3回目は受講者ご希望によって内容を大幅に変更して実施しました。

第1回目

飛騨市で開催されている「誰でも自主講座」に講師として参加しています。特に前期講座開催時に行ったアンケートで開催希望の多かった講座の開設を目指しています。

今回は下記リスト中の1番目にあります「 OFFICEのWord文書作成方法 」について講習します。2番以降については別途機会があれば講習会題目として資料作成やご説明等を行いたいと思います。

- OFFICEのWord文書作成方法・・・・・目次や見出し、段落といった要素の適切な設定方法

- OFFICEのPowerPoint文書作成方法・・プレゼン資料の作成やアニメーション文書の作成方法

- EXCELマクロとデータベース(MySQL)連携方法・・・ACCESSより簡単にEXCELからデータベースへアクセスして様々なシステム化を実現する方法

- PHPプログラム入門・・・・WEBデザイナー必須プログラミング方法(リレーショナルデータベースMySQLとの連携も講習します)

- CSSプログラム入門・・・・見栄えの良いWEBホームページの作成方法

- LINE BOT開発入門・・・LINEを使用してBOT(ロボットシステム)を作成する方法(PHP言語を使用します)

- YouTuber入門・・・・自撮り動画を画像編集しYOUTUBEへアップロードする方法。あなたもユーチューバーになれます。

- その他(Java言語やC言語、ドットネットのC#言語など対応可能な言語システム講習)をご希望でしたらその旨ご要望願います。

講習会スケジュールと概要

2019年後期講習会レジュメ

様々な会社ドキュメント

会社員になると業務報告書や、(開発)計画書、システム提案書、(工数、費用)見積書、など一般的なものの他、要件仕様書、内部仕様書、外部仕様書、設計書、テスト仕様書、検証仕様書、取扱説明書などなど会社規定や客先要件に応じた書類作成が多数存在します。

中にはそういったドキュメントが全く存在しない会社もあります。そういった会社には予算計画や投資計画など普通はあってしかるべきものが無かったり、また棚卸や決算処理も無く資産管理も全くなされていない会社もあります。そんな状況でもちゃんとやっていけるもんなんですね。会社は、1年間の事業年度を終えて決算を行った結果をまとめた決算報告書を作成しなくてはなりませんが、前記のような会社は、会計事務所等の外部会社へおまかせ状態で作成を委託していることもあります。

というような分けで世の中色々な会社がありますが、常に進化・発展を求められる会社に勤めておられる皆さんは、自分の成果や貢献度を明示しないとなかなか出世は厳しいものがありませんか。そこで普通に良く用いられるのが成果評価の1つの指針でもある「ドキュメント作成実績評価」です。社内だけでなく、客先にもその提出が求められます。

ところで作成されたドキュメントは誰に最も読まれるのでしょうか。提出先の担当者でしょうか?チームメンバでしょうか?

実はそのドキュメントを作成した「本人」が一番読んでいる読者であるということがわかっているそうです。改定が繰り返されているドキュメントは作成者が良く読んでいて、常に最新にしておこうという意識の高いドキュメントになります。

ISO規格から学ぶものとは

ISOとは、International Organization for Standardization(国際標準化機構)のことです。

その名の通り、国際間の取引をスムーズにするために共通の基準を決めるということです。

この機関が定めているのが、ISO規格です。

国際規格はそのまま国内規格となるため、 国際取引がない会社にも適用されます。

企業は 製品の品質を守ったり高めたりして生産活動をマネジメントすることがとても重要です。例えばISO9001という規格では、 「継続的に品質を高めるために必要なマニュアルを構築し、改善していくための仕組みがISO9001」ということになります。 企業が環境保護を標準化するための規格としてISO14001がありますが、 環境に負荷がかかる事業活動があったとしても、それを改善する目標を設定し、その方法をマニュアル化することでISO14001の認証を取得することが可能です。

このように世界標準化活動では手順書(作業のマニュアル化)によって品質や環境を維持していこうとすることが重要であることが示されていてその規格を取得している企業は世界から信頼のおける企業と認識されます。特に海外との取引を行っている企業や国の重要な特定産業該当企業ではISOを取得していることが、入札条件だったり重要な取引可能な条件となっている場合もあり、多くの企業がISO規格取得に向けて社内環境整備に躍起となった時もありました。(私もそんな中、強制的に「内部環境監査員」資格を取得させられた経緯があります。)

報連相(ほうれんそう)が企業の標語だった

ほうれんそうが会社を強くする : 報告・連絡・相談の経営学』の前書きには、「下からの意見をどう吸いあげるか、みんなが働きやすい環境をどう作るか、暖かい人間関係をどう作るか、少数精鋭で社員一人ひとりに厚く報いるには…と、つね日ごろ頭を悩ませていたとき思いついたのが、”ほうれんそう”だった。”」 とあります。

この標語は昭和中期まで日本企業の中で重要とされ、社会人の常識として用いられてきました。もしかしたら今でもこの標語を肝に銘じておくよう諭されている人もいるかもしれません。しかしこの標語はISO規格の考え方では報告や連絡や相談した場合の上司からの応答について何の規定もありませんので、今時で言うところの「上から目線」の標語ということになります。ISOでは「ワークフロー」という言葉で示されるのですが、部下からの報告や相談、連絡があった場合の応答についても規定があります。部下と上司はワークフローのルーチンに従って物事を処理し継続的な活動を行っていく事が標準化として規定されているのです。そのワークフロー過程は、関係する他者からも閲覧することを可能とし情報共有化を行うよう規定しています。

高度経済成長期に作成された標語を現代人がみていると、日本人の滅私奉公体質で培われていた文化が見えてきます。

グル⁻プウェアと社内情報共有化

社内の中にある様々なドキュメント体系可視化やワークフローの可視化が重要となってきたのと相まって企業にはコンピュータやネットワークが急速に広まってきました。そこに社内で情報共有化を可能としたシステムが「グループウェア」システムです。

グループウェアシステムとは、企業など組織内のコンピュータネットワークを活用した情報共有のためのシステムソフトウェアです。ネットワークに接続されたコンピュータ(のユーザー)同士で情報の交換や共有、またスケジュール管理等の業務に利用される様々な機能を通じて、業務の効率化を目指したものです。様々な機能が一つのシステムに統合されており、それらが有機的に結合しながらユーザにサービスを提供します。

1996年に登場したIBMからリリースされた「Lotus Notes」によって爆発的に普及していきます。この頃から仕事でパソコンを活用することが当たり前になり、個々のパソコンだけで業務を行うのではなく、LANケーブルを接続し利用することが増えていきました。このシステム 「Lotus Notes」 は当時とても高価であったため、大手企業にしか導入されなくWEBシステムの上で動作するグループウェアシステム(サイボーズ、デスクネット等)がリリースされるまで席巻します。

ちなみにこれまで私がSEとして勤務した教育事業現場(官公庁や民間学習塾)では、所内情報共有化の要求がそれほど無かったのか「グループウェアシステム」が全くありませんでした。あってもWEB掲示板程度でしたので、グループウェアのフリーソフトとして有名な「GroupSession」を導入し、所内メンバから大変好評を得ました。

お役所ことば(文書)とは

文書を作成する場合、業種によって注意が必要です。ここでは行政で作成される文書について考えてみます。

「お役所言葉」という語句をご存知でしょうか。国、県、市などの行政機関で使われる難解な言葉や文書のことで、市民には「堅苦しい」、 「あいまいでまわりくどい」といった印象を持たれ、「お役所仕事」と同様に行政機関の欠点として非難の的となっているものです。 お役所言葉から受ける悪い印象は、市民の市政に対する理解を妨げ、市民の信頼を損なう原因となることもあります。

公立大学の臨時職員として勤務した経緯から官公庁独特の言葉や文書があることを経験しました。

- 例1:対応を図ってまいりたいと、このように考える次第でございます。 → 対応したいと考えています。

- 丁寧すぎる言葉や冗長な言い回しは、まわりくどい印象を与えるだけでなく、意味があいまいになり、意図が伝わりづらくなります。

- 例2:可及的速やかに → できるだけ早く

- 例3:忸怩 (じくじ )たる思いでございます → 悔やまれます

- 例4:飛騨市は、農業及び林業並びに 酒造業が盛んです。 →飛騨市は、林業と農業のほか、お酒作りが盛んです。

一般社会で使用されない言葉や漢語調の言葉は、堅苦しい印象を与えます。 親しみやすく易しい言葉を使いましょう。

また簡潔でわかりやすい文書であることより、言い忘れや伝え忘れが無いように「全てを記載」しておくことが重要とされている文書が散見されます。カテゴライズされた見出しが無く、箇条書きでいくつもの文書が列挙されているため、要点がとてもわかりづらくなっています。

お役所が「お役所ことば」を見直しています

意識の高いお役所では、自ら「お役所ことば」がわかりずらいことを反省し、下記の手引きをまとめています。ぜひ飛騨市でも参考にしてもらいたいと思います。

お役所言葉見直し「富良野市」例

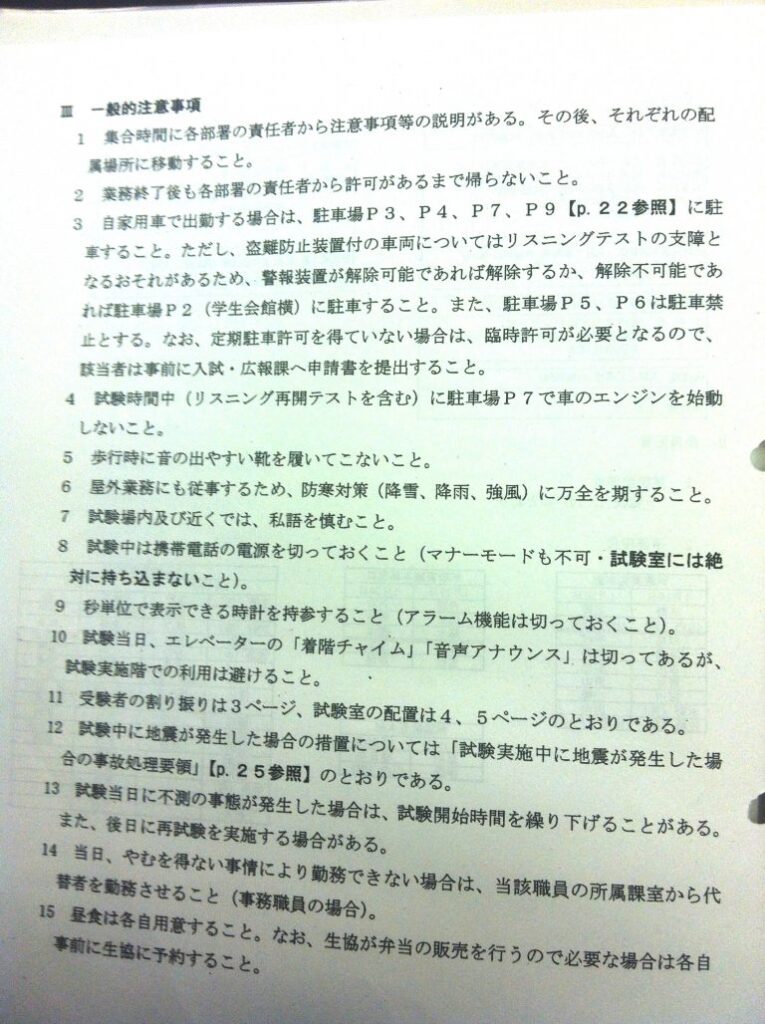

下記はある大学入試センター試験会場のスタッフに配布された留意点説明書の一部です。otobaminaoshitebiki ダウンロード

後日上記文書通達責任部署から、気づいた事項や改善したほうが良いと思われることを遠慮なく通知してほしいとのアナウンスがあったので、私の上司とも相談し、下記の文書にまとめて通知しました。

大学入試センター試験実施要領改定案

・■改善案文書例はこちら ダウンロード

提案した改善案は、応援に参加した周りのメンバ意見を加味した内容でまとめたものですが、民間企業目線でビジネス文書として

- わかりやすい文言

- カテゴリを明確に

- 必要な業務担当者毎に必要な箇所が一目でわかるように

等を考慮して作成しました。

どうでしょうか。民間の会社で行政のような文書を提出すると大抵再提出となります。民間で必要な文書は「誰もがわかりやすく、的確な業務を実施出来る文書作成」が求められます。当時の私の上司は、行政文書は「何が言いたいのか読み取る能力有無を問う問題集を作成しているからね」と言っていました。

但し改善提案文書を受け取った担当部署からは何も反応が無かったことを付け加えておきます。作成された行政文書は例年の文書をそのまま踏襲しながら、年度毎に変化する箇所を追記するという作業を行っているので、このような指摘を受けることには違和感があったのだろうと推測します。

特許文書で見えてくるものとは!

皆さんの中でこれまでに特許取得申請文書をまとめられた経験はありますか。

特許以外に「意匠権」や「著作権」「商標権」などの知的財産権があります。それらの権利は特許庁へ文書で申請し受理されることで権利化されます。

作成される文書は多くが「弁理士」の手によって最終文書となり申請されることになりますが、それはなぜでしょう。知的財産権を申請する文書は「お役所書式」に適合していないと受け付けてもらえないからです。その書式に慣れた技術者は、自分で作成し、申請が出来ますがなかなか困難です。

その例を私が申請した特許を参考にしながらご説明します。下記のリンク文書を見ていきましょう。

多重化LAN切替え方法及びシステム特許例

CONTACTフォームはこちら

下記リンクをクリックすると問合せフォームが開きます。